記事を読まれる前に「Social Good Circle」の申し込みをされたい方は、下記リンクよりお願いします。

こんにちは。Social Good Circleの共同運営者をしている平畑です。

2022年12月に「Social Good Circle」を開始して、早いもので3ヶ月後には3年を迎えようとしています。この間、十人十色のモヤモヤを訊かせていただき、多様な視点から対話を実践してきました。

Social Good Circleを始めた頃は、ここまで長く続くとは正直思っておらず、僕一人では到底継続することはできなかったと自負しています。何より、共同運営者の久保田さんによる温かい声掛けやフォローがあったからこそ、今があるのだとつくづく思います。このSocial Good Circleは、「支援者同士が当事者となって対話をする」という実践を展開していますが、Social Good Circle自体の活動をうまく言語化できずにいました。

そのような中、岡知史さんの『セルフヘルプグループ(1999),星和書店』を読み、「Social Good Circleって、セルフヘルプグループの一種なのではないだろうか」と感じ取ったので、引用しながらSocial Good Circleを眺めていきたいと思います。

Social Good Circleを続けてきて感じたことは、「当事者の会のようなもの」ということ。それは、同じ体験・経験をした人同士が、まずはモヤモヤしている気持ちを「わかりあう」ことから始まる場。

「同じ体験をしている人と出会いたい。」それが「本人の会(ここではセルフヘルプグループを”本人の会”と表す)」の出発点になります。本当に同じ体験をした人でないとわからない悩みがあるのです。

私たちは困ったとき、まずは身近な友人や家族に相談します。それが悩みがなくなってしまうこともあります。しかし、深く、そしてなかなか他の人には理解してもらいにくい悩みもあります。(P3)

Social Good Circleは、確かに「同じ体験をした人たちの出会いの場」となります。ここでいう「同じ体験」とは、瓜二つの体験を指すのではなく、支援現場において同じような孤独感だったり不安感を抱いたり、抑圧された環境に身を置いたり…。同じ体験をした人同士が集まるからこそ、モヤモヤを共有し、同じような体験を語り合うことができます。

モヤモヤを抱えた際、身近な友人や家族のほかに、職場内の同僚や上司に相談することもありますが、なかなか理解してもらえない場合もあります。そのような場面が続くと、相談することから離れてしまい、ますます孤独化が進むという悪循環に陥ることもあるのではないでしょうか。Social Good Circleでは、同じような体験をしている人たちが集うことで、周囲には話せなかったモヤモヤも、ゆっくり安心して語れる場が提供されます。

ただ、Social Good Circleは「傷の舐め合い」や「慰めあい」の場ではないな、とも感じます。

「慰めあい」は一時しのぎのことでしょう。「気休め」のウソが含まれるかもしれません。しかし「本人の会」で行われるのは「慰めあい」ではなく「わかちあい」です。自分のなかの押さえられていた気持ちを出すのです。そこには「抑えていたものを出す」ことによって心を軽くし、次のステップに進もうという前向きの姿勢が含まれています。(P13)

Social Good Circleでは、「語りを訊く」ことを大切にしていますが、「自らも語らせてもらう」ということも、訊くことに対して相互作用しています。それは、語りが一方通行するのではなく、語り合いをすることで、モヤモヤを「わかちあう」ことへとつながるからです。慰めあいは、一方的に聞いて、相手の傷を癒すために温かい言葉を掛けることだと僕は捉えています。それは、「相手をこれ以上傷つけない」という配慮が前提としてありますが、それでは多様な考えが生まれず、参加者同士の変容やエンパワメントも生まれないのだと思います。

「抑えていたものを出す」ということは、語る人だけのものではありません。訊いている人も、語りを訊いて何を感じたかフィードバックすることで、「抑えていたものを出して」いきます。内面的に抑圧していたモヤモヤを外側に表出することによって、わかちあいが生まれてきます。では、「わかちあい」とは一体どのようなものでしょうか。

本人の会では、気持ちのわかちあいのときに簡単なルールを決めています。たとえば、依存症者の会などでよく使われているのが「言いっぱなし、聴きっぱなし」というルール。会のなかで誰かが自分の気持ちを話したら、それについて余分な注釈や詮索はしません。そうではなく、それをありのままに認め、聴くというルールです。

(中略)気持ちのわかちあいのときに説教は禁物です。たいていの場合、アドバイスさえいりません。気持ちは黙って真剣に聴いてくれるだけで満たされます。だからこそ「言いっぱなし、聴きっぱなし」のルールが、多くの「本人の会」で使われているのでしょう。(P15-16)

心理的安全性が担保されているSocial Good Circleでは、「言いっぱなし、聴きっぱなし」のルールを大切にしています。Social Good Circleのルールは、①助言しないこと、②否定しないこと、③解決しないこと、④話題提供者を尊重すること、⑤自分も楽しむこと、です。これらを守ることで、語り合いの中から生まれる内的変化の相互作用を促します。

支援者の中には、職場だけではなくプライベートにおいても、「訊いてもらう」ことに対して抑圧されている方がいます。そのような人は、自らの語りを1から10の最後まで訊いてもらう、という経験が乏しかったりします。そのような満たされない中で、支援現場に出向き、支援対象者の話を訊くことは、とても過酷なことではないでしょうか。まずは語りを真剣に訊く。Social Good Circleで実践している対話の場は、支援者の満たされない語りを最後まで訊く場でもあります。

「わかちあい」には3つのステップがあります。一方的に語りを訊くだけではなく、互いに尋ね合いながら、多様な考えかたに触れることで、モヤモヤが浄化されていきます。

同じ体験をした人たちの「わかちあい」からセルフヘルプグループは始まります。わかちあうことがらには、三つあります。

ひとつは、その体験にともなう「気持ち」です。同じ体験をした者どうしだからこそ、わかちあえる「気持ち」があります。

もうひとつは、その体験に関連した問題を解決するために使える「情報」です。同じ状況にある人たちどうしが、その体験を通して得た情報は、すぐにでもあなたの役にたつことでしょう。

最後に、その体験をめぐって出てくる「考えかた」です。その考えかたは、あなたの体験の良い面を強調し、あなたに自信を与え、さまざまな困難を乗り越えていく勇気を与えてくれることでしょう。(P29)

同じ体験をしたことを、「まずは訊いてもらう」ことから、わかちあいが始まります。自らの気持ち(モヤモヤなど)を語ることで、「話を訊いてくれる」という満たされた抱擁感に包まれ、訊く側も気持ちをわかちあえます。

Social Good Circleでは、気持ちをわかちあえた後、訊いている人たちから感じたことをフィードバックしてもらいます。それは決して解決に導くものではないですが、同じような体験を抱いている人たちが身近にいる、という親近感が、新しい情報としてインプットされます。相互に尋ね合いながら訊くことが、孤独感から抜け出せる糸口になります。

また、参加者から同じような体験や感じたことを訊くことは、自らの「考えかた」が変化することにつながります。それは指導や助言で強制的に変化させられるわけではなく、他者の考えを訊くことによって、自発的に変容していきます。よって、「自信を与え、さまざまな困難を乗り越えていく勇気を与えてくれる」ことにつながっていきます。

セルフヘルプグループとは、「わかちあい」が基礎にあり、「ひとりだち」と「ときはなち」を目指していく概念です。それぞれ「ひとりだち」と「わかちあい」について岡さんは、下記のように述べています。

「ひとりだち」には、ふたつの意味があります。ひとつは生きかたや毎日の生活のなかで「自分で選び自分で決める」ことができることです。(中略)もうひとつは「社会に参加する」ことです。「ひとりだち」している人は、社会の中でなんらかの役割をもっています。本人たちは「本人の会」を通じて社会に積極的に参加することができます。(P56)

この「ときはなち」には、ふたつの意味があります。ひとつは「自分への尊敬」を取り戻すことです。自分自身で抑えつけ閉じ込めてしまっていた気持ちを解き放ち、自分で自分を差別する考えかたをやめるのです。もうひとつは、あなたを抑えつけている環境を変えるために「社会に働きかける」ことです。本人の立場から情報を発信し身近な周囲の人たちの考えかたを変えることで、直接的にあるいは間接的に住み良い社会を作り出すことを目指していきます。(P82)

わかちあいによって、私自身の気持ちを丁寧に訊いてもらい、さらに相互に語り合うことで「私一人じゃなかった」「みんな同じ気持ちなんだ」という良のフィードバックを受けることで情報を得て、さらに多様な考えかたに触れることによって、モヤモヤや苦悩などが浄化作用が発生します。しかし、それぞれ抱いているモヤモヤやその他の個人要因によって、セルフヘルプグループ(本人の会)に対して依存度を強めてしまう方もいる、と言われています。岡さんは「お互いに頼りあうわけではありません」と、きっぱり言っていますし、セルフヘルプグループを「堅い結束で互いに縛りあう集団ではありません」とも断定しています。

Social Good Circleに置き換えてみると、普段のモヤモヤを語り合うことは「わかちあう」ことに合致しています。それぞれのモヤモヤをみんなで眺めてみて、それぞれ感じたこと、考えたことをフィードバックする。それは「情報」を共有することにつながり、「考えかた」の多様性を生みます。一方で、実際の支援現場ではSocial Good Circleのメンバーがずっと隣にいて、何か落ち込むことやモヤモヤしたことがあれば都度語り合う、ということは物理的に難しいのが現状です。

そこで「ひとりだち」という考えかたが大切になります。Social Good Circleに参加し「わかちあい」によって、支援者としてのアイデンティティを取り戻すことができれば、次に「ひとりだち」して支援現場で実践していく。また新たなモヤモヤを抱いたときは、Social Good Circleでそのモヤモヤを語り合っていただく。そのようにSocial Good Circleと支援現場と交互に行ったり来たりすることで、「ひとりだち」のためのパワーが高められるのではないかと捉えています。岡さんは「ひとりだち」を体育館で例えています。

「本人の会」のあり方は、体育館にたとえるといいでしょう。体育館で、人びとは跳び箱を練習します。ほかの人の跳ぶ様子をみて、アドバイスを受けながら跳ぼうとします。跳び箱は自分で跳ぶしかありません。誰かに手伝ってもらうわけにはいきません。その意味で孤独な闘いです。(中略)みんな自分のペースにあわせて自由に跳んでいる。一見、バラバラなうようだけど、それぞれが温かい目でみつめあっている。そんな自由で信頼に満ちた様子が「本人の会」にはふさわしいでしょう。同じ体操でも、組体操は一人が抜けるとバラバラと崩れてしまいます。助け合いや団結を強調する他の「会」とは、そんな組体操と似ています。「本人の会」のイメージは、このような組体操ではなく体育館に近いのです。(P39)

支援現場の多くが、一人で支援することを求められます。ケースによっては二人以上で関わることもありますが、多くが「私」一人の孤独な現場です。もちろん、スーパーバイザーやプリセプターなど、助言やアドバイスをしてくれる先輩・上司の存在はあるものの、多くが事前事後報告であり、リアルで現在進行中の現場ではやはり一人で臨まなければなりません。「その意味で孤独な闘いです」はなるほどの一言です。Social Good Circleは、一人ひとりの「ひとりだち」によって、「一人で支援現場に向き合えるストレングスを高める」作用があるのではないかと考えています。なぜなら、「それぞれが温かい目でみつめあっている」から。助言も否定も解決もしないSocial Good Circleは、ただただ話を聞き続けるだけではなく、温かい眼差しで語り合うことで、支援現場では孤独だが「一人じゃない」という実感のもと、孤独だけど孤独じゃない「内的な見守り」が発生しているのだと思っています。それは「自由で信頼に満ちた」参加者の姿勢が、セルフヘルプグループ本来のかたちを実践していることにつながっています。

また、支援者の中にはパワーレスに陥っている人もいます。「自分なんて何もできていない」「もっと上手く支援ができれば」と悩んでいる人は、Social Good Circleでも見受けられます。他者に対する差別はしてはいけない、とわかっていても、自分に対して差別をしてしまうハードルの低さは、僕も含め支援者としての負の特徴と言えるでしょう。そのような自己への差別は、「自分で自分を抑えつけないと、あとで他人から抑えつけられたときに、もっと傷つくにちがいないと恐れているのです」と岡さんが述べている通り、パワーレスに陥っているからこそ、防衛反応の一種で自らのストレングス(強み)を抑えつけ、できない自分を演じてしまうことに寄与しているのかもしれません。

同じ体験をしてきた仲間に囲まれたら、心の鎧を脱ぎ捨てて、抑えつづけていた気持ちをわかちあいます。そうすれば、自分で自分を縛っていた縄から自由になる感じになるでしょう。それが「わかちあい」から「ときはなち」へと向かう第一歩です。(P67)

「わかちあい」とは、自ら抑圧し続けているモヤモヤ(苦悩・葛藤・孤独感など)の蓋を開け、語り合い、考えかたを共鳴し合うことでもあります。その蓋は、人によっては重くて錆びついてて、とても一人では開けられないものかもしれません。しかし、Social Good Circleのメンバーによって、語りを1から10まで最後まで訊き、語り合いの中から支援者としてのアイデンティティを取り戻すことになれば、重く錆びついた蓋はゆっくりと開け放たれていくかもしれません。そのためには、開放を焦らないこと。そして他者が一方的に開放するのではなく、蓋を開けるのはあくまで「私」だということ。その行動が「ひとりだち」と「ときはなち」にもつながり、自らに向けていた差別感情(できない自分を責めること)から脱却できるのだと考えます。

今回、Social Good Circleをセルフヘルプグループの概念に置き換えて、捉え直してみました。特にセルフヘルプグループの基本となる「わたちあい」は、Social Good Circleにとても通じる箇所が多くみられました。また、セルフヘルプグループは「本人の会」と捉えており、『当事者の会』とも受け取れます。Social Good Circleも支援者同士が語り合いを通じて、「わかちあい」「ひとりだち」「ときはなち」とテーマや場面に応じて、様々な作用が展開されています。その点で言えば、Social Good Circleも「当事者の会」と言っても過言ではないように思えます。支援者同士が当事者として語り合うからこそ、それぞれが抱くモヤモヤの共鳴性を高められ、社会から求められている支援者像という「枠組み」からの脱却が図られ、それが本来の支援者としてのアイデンティティを取り戻すことにつながっていくと考えています。

そのようなSocial Good Circleは、ゆるく開催しております。ご興味がある方はお気軽にご参加くださいませ。

Social Good Circle 開催詳細

Social Good Circleには多くの方が参加しやすいように、オンライン開催としています。仕事から帰ってきてひと段落した時間帯にすることで、ゆったりと語り合えるようにしています。以下、開催詳細をご覧ください。

開催日

- 2025年8月29日(金)20:00〜21:30

参加方法

- オンライン(zoom使用)

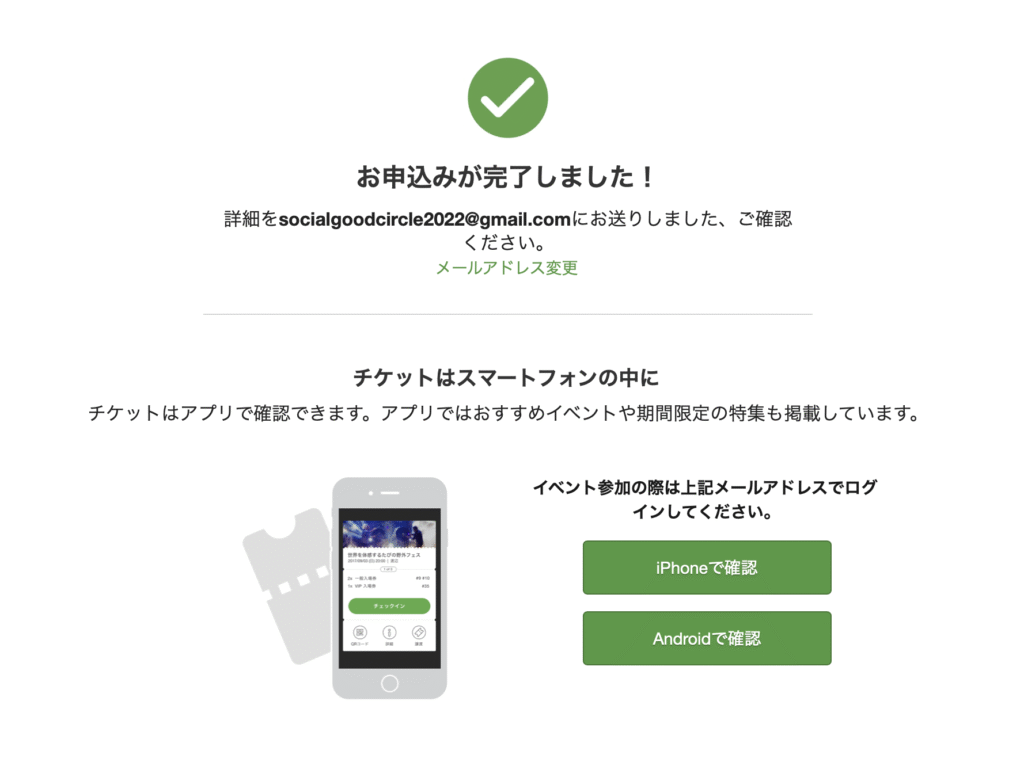

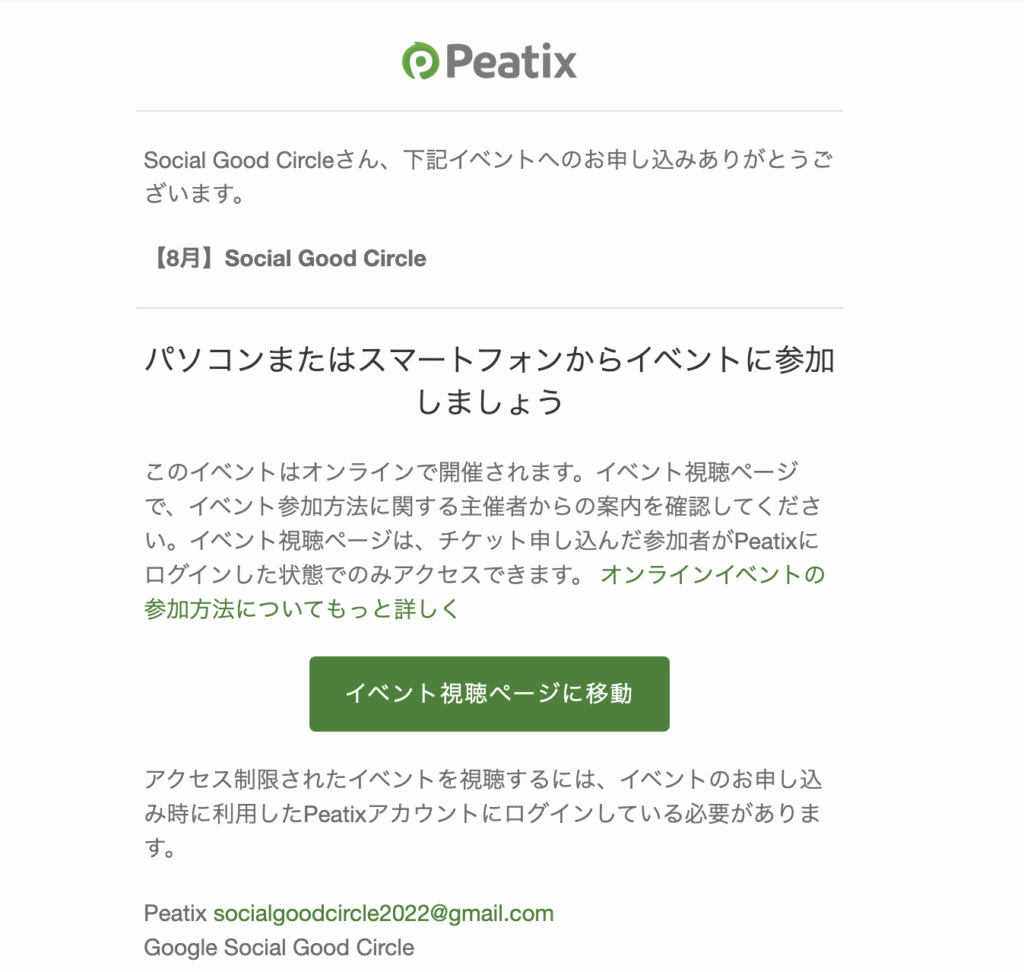

申し込み後にPeatixより、招待メッセージが送られてきます。

参加費

- 無料

申込方法

下記Peatixページから申し込むページへ移動します。

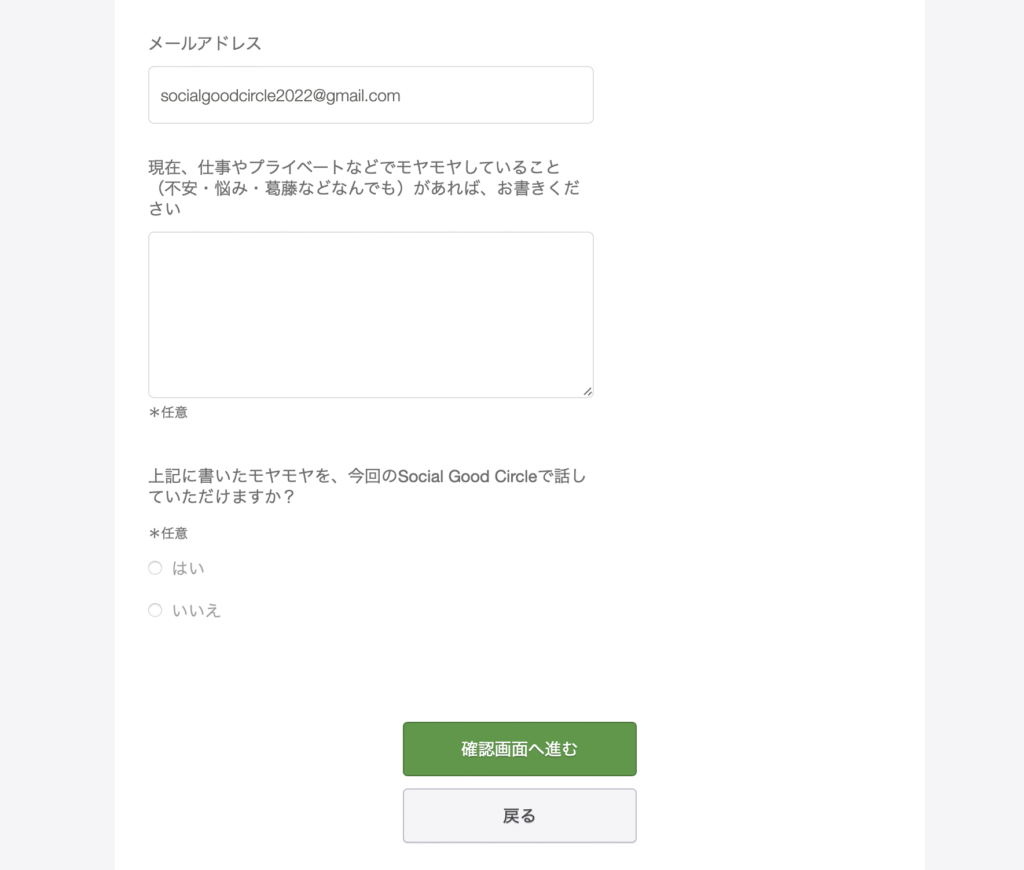

必要項目を入力していただき、送信後、開催に関するメールがPeatixより届きます。

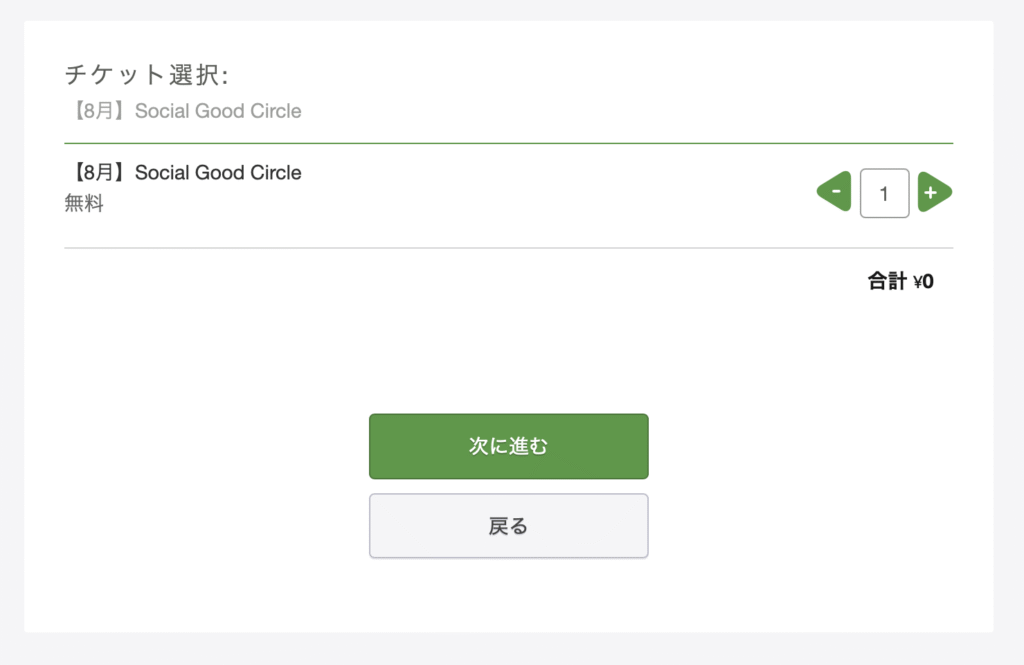

申込手順

枚数を選択したら「次に進む」をクリック

その後、下記の画面が表示されると手続き完了

当日は「イベント視聴ページに移動」からzoomへ入室する

メールが届かない際は、迷惑メールフォルダに送信されている場合があります。それでも届いてない場合は、socialgoodcircle2022@gmail.comへご連絡ください。

今後、Social Good Circleのイベントの告知を受けたい方は、Peatix内のSocial Good Circleページをフォローいただけると、適宜イベント情報を把握することができます。

Social Good Circleとは

Social Good Circleは「支援者のモヤモヤをダイアローグする場」としています。よって、参加者同士の上下関係もなく、全てがフラットです。日々の実践や人間関係など、モヤモヤしていることを語っていただき、聞く側は助言も否定もせず、ただただ訊くことに徹します。

もちろん訊いた後に、自らのモヤモヤを語っていただくことも大歓迎です。「今更こんなことは職場で話せない」や「誰か私のモヤモヤを訊いてほしい」など、Social Good Circleにおいては気楽に語っていただける空間になっています。

参考記事

Social Good Circleが誕生した背景や、Social Good Circleの詳しい説明は下記の記事をご覧ください。

【ご提案】職場でSocial Good Circle開催のお手伝い

Social Good Circleは「否定せず、助言せず、解決もしない」語らいの場として開催しています。このコンセプトは一見すると、対人援助の場面では否定的な意見を浴びるかもしれません。なぜなら「モヤモヤ=困っていること」と捉えることで、「職員が困っていることを、上司及び同僚同士で解決しなければならない」との思考に対して、真逆の発想でSocial Good Circleを開催しているからです。

僕は決して、「解決しなければならない」とする思考や行動を否定したいわけではありません。必要に応じて解決を優先する場合もあると理解しています。しかし解決を優先するがあまり、モヤモヤを抱えている職員が本当に困っていることを語れるかは疑問が残るところです。このように考えるには過去の記憶が起因しています。

僕は約6年間、病院のソーシャルワーカーとして働いていました。普段の業務とは別に個々のスキル向上やいわゆる「困難事例」に対する次の一手を模索するため、定期的に事例検討会をソーシャルワーカー同士で開催していました。いま振り返ると事例検討会は、ギリシャのコロッセオを彷彿とさせる思いで参加していたように思えます。要するに「戦いに挑む」という表現がわかりやすいでしょうか。雰囲気も戦々恐々としており、ミスを説明しようもんなら鬼の首を取ったような勢いで「なぜそうしたのか?」と問い詰められる。最初は初任者として「学ばせていただく」という気持ちで挑んでいましたが、やがて心身ともに疲弊していく自分を自覚しました。心の余裕がなくなるので、ちょっとした指摘も癇に障りますし、自らも「指摘返し」のような、一種の報復に似たような振る舞いをしていたときもありました。このような状態になると事例検討会ではなく、ただの「足の引っ張りあい」です。その場では本音を誰も話さなくなっていました。恐怖と保身でしかないからです。

そんな過去を振り返って思うことがあります。

心理的安全性が担保された空間でなければ、人は自らのモヤモヤを決して語りはしない

自らが悩んでいること、困っていること、こんなことを話して大丈夫?と思っていることも、否定されないとわかっていると人は安全性を感じるとることができ、スーと話し始めます。「どうしたの?」「それで?」と急く必要はありません。Social Good Circleは「否定せず、助言せず」をモットーに開催しています。最初から参加者へ伝えることで、参加者同士の「ここは安全だ」という雰囲気が醸成されます。

Social Good Circleでは、実に多様性豊かなモヤモヤを訊くことができます。そしてモヤモヤの深堀りは、ソーシャルワーカーのアイデンティティを取り戻すことにもつながります。事例検討会のように追求型のスーパービジョンは、支援者が育たないどころかパワーレスに陥り、終いには退職することも考えられます。そうではなく、じっくりとその人のモヤモヤした語りを訊き、参加者同士でフィードバックすることで、モヤモヤを語った人は「私の話を訊いてくれた」「受け入れてくれた」とカタルシスを得ることになります。普段、支援者として支援対象者の話を聞くことには慣れていますが、自分の話を訊いてもらうことには慣れていない支援者が多いのが現状です。Social Good Circleはこのような「支援者の語りを訊く」ことを実践することで、先にも述べたとおり、ソーシャルワーカーのアイデンティティを取り戻す(エンパワーメントの促進)へつながります。

とはいえ、Social Good Circleを職場でやろうとすると、導入・進行・まとめといった一連の流れを、誰がどのようにするのか悩むことが考えられます。悩むうちにズルズルと流れていくことはよくある話です。そこでご提案です。

職場でSocial Good Circleが定着するまで、もしくは体験として実施する、お手伝いをさせていただきます

Social Good Circleを実際に運営している者が、ファシリテーターや運営面をサポートすることで、簡単にSocial Good Circleを職場で開催することができます。もちろん職場の目的や規模等に応じて、運営側が関わる濃淡を調整することも可能です。まずは下記の「お問い合わせフォーム」より、ご相談いただければと思います。

お問い合わせ確認後、運営側よりご連絡させていただきます。この「Social Good Circle」が支援者のエンパワーメントにつながること、そして多くの支援者が自分語りをすることで、一人で抱え込まなずパワーレスに陥らない環境を構築できることを願っています。長くなりましたが、ご興味がありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

コメント