こんにちは。Social Good Circleの共同運営者をしている平畑です。

僕は普段、独立型社会福祉士として、成年後見、ケアマネジャー、司法福祉、まちづくりなど、多様な分野や役割によって仕事をしているのですが、決して「支援が必要な人」が対象者ではありません。

例えば、弁護士などの司法関係者、介護や障害及び地域づくりに携わる行政関係者などなど、一見「福祉を必要とされていない人」とも関わる機会が多くあります。

しかし、果たして「支援が必要な人/必要ではない人」と明確に分けられるものでしょうか?

支援者の中には、子育て中でワンオペで、とても苦労されている人もいるかもしれません。また、支援者自身の生き方や価値観が、支援対象者の生きづらさを理解できない状態かもしれません。

このような状態を否定するのではなく、「支援者だから支える側」から一旦離れ、他者とは何か?自分の尊厳とは何か?という、誰もが福祉を必要とする状態になるのではないか?と問いかけている本に出会いました。

竹端寛さんの『福祉は誰のため?』は、「他者の合理性を理解する」視点を軸に、私たちの内面に染み込んだ「当たり前」や「自己責任論」をそっと揺らしてくれる一冊です。

否定や分断ではなく、背景にある苦悩や社会構造を見つめ直すことで、支援や共生のあり方が大きく変わることを示しています。

さらに印象的なのは、「己の唯一無二性」を取り戻すという視点です。能力や生き方が比較される社会で、自分自身の尊厳に気づき直すこと。それが他者との対話やケアをより豊かにする出発点だと教えてくれました。

今回は、「福祉は誰のため?」を参考本に、Social Good Circleを考えてみたいと思います。

先に「Social Good Circle」の申し込みをされたい方は、下記リンクよりお願いします。

「他者を理解すること」とはどういうことか?

自分にとって「当たり前」の尺度で他者を測ると、そこから外れている人を排除している可能性がある。だから、私とと他者の間には合理性のズレ(差異)があることを理解することが、「他者の合理性の理解」の第一歩なのだろう。

「これぐらいできないの?」

「なんでそんなことするの?」

人は生き方も違えば生きてきた環境も違う。環境が違うということは、抱いている価値観は千差万別である。よって、自分が「当たりませ」と思っているものは、他者にとって「当たり前ではない」ということ。

そこに気づかず、また無視して、「当たり前」を押し付けるのは、他者の合理性を無視することであり、他者を抑圧することにもなり得る。

娘は私と違います。私と同じ経験をしていません。私と同じ「当たり前」を共有していません。つまり、「当たり前」の水準が著しく異なる「他者」なのです。(P23)

竹端さんは、娘さんがピアノや合気道の練習をしたくない、あるいは算数が「わからない」と言ったとき、「なんでこれくらい簡単なことが出来ないんだ?」と叱ってしまうことに対して、娘さんをご自身と同一視していたと捉える。

「なぜ、できないのだろう?」「なぜ、そうしてしまうのだろう?」と「他者の合理性」に着目して尋ねたり、話を訊いていくと、他者の思考や行動がわかってくる。それが「他者の合理性の理解」へとつながる。

とはいえ、「他者の合理性の理解」が構築できない場面は多く存在する。それは、「社会構造の抑圧」や「生きる苦悩」が積み重なっていることが要因ではないかと、竹端さんは問う。

「ダメ。ゼッタイ。」と分かっていても手を出してしまう人の合理性は何か、を理解することなく、外から批判しても、その批判が当の依存症当事者の回復のために役に立たないから、薬物依存で捕まる人は後を絶たないのかもしれません。(P39)

これには、「ラベリング」と「排除の構造」が渦巻いていると考えられる。

- 特別支援学級に見る「分離特別教育」

- 「ダメ。ゼッタイ。」に現れる薬物依存への懲罰、叱責

- ゴミを溜め込み周辺家屋に迷惑をかける「ゴミ屋敷」の家主との不和

- 生活保護受給者に対する社会のバッシング

個人的な「当たり前」の価値観は、実は、社会的な「当たり前」の構造になっている可能性が高い。すると、上記のようなラベリングやバッシングなどが飛び交う社会となってしまう。

単なる批判は、当事者の「苦しみ」や「苦しいこと」を浄化しない。そもそも押し付けたり批判する人は、自身の別の「生きる苦悩」が積み重なっていないだろうか。そして、その「生きる苦悩」は、「社会構造の抑圧」が関与していないだろうかと、本書では述べられている。

対話の場でも同じようなことが言える。他者の語りの中で、「なぜそのようなことを言うのか?」「この人の考えは合わない」などと、否定や排除の思考に陥ってしまうことはないだろうか?

しかしそのような思考の深部には、いままで生きてきた苦労だったり、「当たり前」と思っている価値観が内面化している場合もある。さらに、その内面化の影響を受けているのは、実は社会構造だったりする。

そのようなことを考えつつ、対話の場だけに限らず、「他者の合理性の理解」を念頭に語りを訊くことが大切だと、改めて感じる。

「生きる苦悩」に目を向けたとき、多くの人が当てはまるのではないか。また、なぜ「生きづらいのか」と考えたとき、いまの社会によって作り上げられた「苦悩」ではないだろうか。

その一つが「自己責任論」の蔓延だと本書では述べられる。

現代社会では、とれるはずのない責任まで自己責任とされ、人々に抱え込ませる傾向がある。

「自己責任」=「後ろ向き責任:過去の特定の行為から生じた損失の補償を、当人が個人的に引き受けることを要請する規範」という認識が骨の髄まで染み付いているのだと思うのです。(P65)

本書では、2つの自己責任を挙げる。

- 「後ろ向き責任」:責任には過去から現在へ引き受ける。起こったことに対して責任を取る

- 「前向き責任」:未来を良い方向へ変化させ、予防的に責任を取る。「別の可能性を想起する」批判的意識化

現代社会では、「自己責任」=「後ろ向き責任」によって、自分で決めたことに対する結果の損失は、自分で責任を引き受ける(負う)ことが、当たり前のようになっている。

2000年から介護保険制度が開始され、措置から契約へ変化した。一見、「自分のサービスは自分で決められる」と利用者主体として歓迎ムードに社会は包まれたが、現代では、「契約書に署名しているから自己決定している」と誤った解釈で、自己責任を押し付けらるケースもある。

そして、「できる/できない」といった二項対立の極端な能力主義によって、「自分ではできない=かわいそう」という価値判断によって、問題を個人化してしまうことも見られる。

支援現場で(支援現場だけではなく社会全体において)必要なのは、「できない人を責める」視点ではなく、「どうすればできるかを共に探す」姿勢が求められるのではないか。

さらに、自己責任ではなく、「共に責任をわかりあう前向き責任」へ転換していく必要がある。

では、どうすれば「共に責任をわかりあう前向き責任」へ転換できるのだろう?

支援現場でも対話の場でも、時折、「あなたが変わる必要がある」と問題を個人化してしまう場面に遭遇する。「あなたの問題だ」と。しかし、ラベリングや能力主義、排除の倫理など、規範的な社会構造が影響していることに気づくと、個人ではなく社会の問題として捉えた、実践に変容するのではないだろうか。

他方、障害の社会モデルは、この医学モデルへの批判であり、「別の可能性を想起する」批判的意識化のプロセスから産まれてきました。障害は個人の問題でも悲劇でもなく、社会的差別や抑圧、不平等であり、社会の問題と捉えます。そこで重視される価値は、「均質性」ではなく「多様性」であり、「差異の肯定」です。(P77-78)

「それはあなたの問題だ」「その問題はどうせできっこない」などと、問題を個人化したり諦めたりするのではなく、「別の可能性を想起する」ことが大切である。

障害も生きづらさも、個人が「治療の対象者」ではなく、社会的差別や抑圧、不平等な社会を変革する「主体」として存在する、唯一無二の存在である。

肩の力を抜いて、規範的意識に侵食されず、「どうすればできるか」と実践できる可能性を積み重ねることこそが、「実践の楽観主義」として相互エンパワーメントにつながっていく。そのためには、共に悩み共に試行錯誤しながら、「できる一つの方法論」を粘り強く導き出すことが、支援者に求められているのだと感じる。

「できる一つの方法論」を共に生み出していく行為こそ、「ともにケアし合う」社会の実現につながると思う。しかし、社会には「できる/できない」「できるものは得をする」という、能力主義が蔓延っている。これが、「ともにケアし合う」社会の足枷にもなっている。

障害の医学モデル同様、能力は個人の内的資源だけではなく、「努力してもいい」「変わってもいい」という環境が必要であり、それは個人的なものではなく、「共同的なもの」となるべき。

しかし、日本社会では能力の共同性が認められにくく、存在そのものは承認されにくい傾向がある。それはなぜだろう?

本書では、「魂の植民地化」が影響していると述べる。

「魂の植民地化」とは、他者比較し、社会的規範や自己責任を内面化していることに加え、自身の感覚を否定し、自分自身を制御することである。

僕にも思い当たり節は大いにある。普段から「本人が望む生活を支援する」と言っておきながら、制度やルール、本人が抱える責任、いや支援者自身の責任との塩梅も含め、内面化している自分がいる。

しかし、一番は、自分自身を認めていなかったり否定したり、社会の中の「私」の立ち位置を最大化するあまり、押さえつけている場合もあると、本書を読んで気付かされる。

では、「魂の植民地化」からどう抜け出せれるのか?

他者比較の牢獄から抜け出て、自己責任を過度に内面化することなく、「能力の共同性」の視点に立って、様々な人々との関係性の中で、「自立」「自律」「自発」にもとづいて自らの「前向き責任」を模索していく。これが、自らを誇りに思う「自豪」の状態だと思います。(P172)

他者比較をし続けることで、「私はできない人」というレッテルを貼ってしまう。自己肯定感が低下し、「私が悪い」と自己責任を過度に内面化してしまう支援者は、決して少なくない。

僕は一人で抱え込む必要はないと考える。それは責任を放棄するのではく、「餅は餅屋」のように個々人の能力を最大限活用し合う「能力の共同性」の視点が重要と思う。

みんなが無理をすることなく、できる「機能」を発揮できる環境のもと、未来に向けた良い方向へ変化させられる「前向き責任」へと前進できるのではないか。

そうやって小さな成功体験を得たりアシストすることで自身の自尊心を高め、共にできることを喜びあえることも含め、自らを誇りに思う「自豪」の状態こそが、互いに依存し合えるケア関係の意識化になると考える。

そこで竹端さんは、「ともにケアし合う社会」に変容する上で、対話の必要性を述べている。

他者には、自分に知り得ない他者性があります。同じように私には、他者の知り得ない己の唯一無二性があります。つまり、相手にとっての他者性は私にはあるのです。そして、他者の他者性をただただ最後までじっくり聴き、私の唯一無二性を最後までじっくり相手に聴いてもらう。そのような相手と私の違いを知るための対話が決定的に大切なのです。(P200)

「ともにケアする関係」とは、他者の他者性と己の唯一無二性を尊重する「対話的関係性」が大切である。そのための価値とは、「弱さ」の肯定であり、非力な自分を認め、他者に「助けてほしい」と表現できる環境が必要となる。

「他者の合理性の理解」はとても大切なことではあるが、同時に、自分自身を「尊重できる唯一無二の存在」として、大事にすることが、他者の語りをじっくり訊けるための余白を作り出せるのではないか。

支援現場では、私たち自身が無意識のうちに社会の「当たり前」や自己責任の価値観を抱え込み、その重さに気づけないまま押し付けたり排除したりしている場面がある。

そんなとき、支援者同士が安心して語り合える場は、自分の内側に押し込めてきた迷いや不安をそっと開けるきっかけになる。他者の話を聞き、自分の「影」を言葉にしていく過程で、「こんなふうに感じていいんだ」と自尊心が少しずつ戻ってくる。

対話は、正しさを押しつけるためのものではなく、支援者自身が揺れてもよいという、ある意味迷いの時間であり、その揺れが他者理解の広がりにもつながっていく。互いの違いに触れながら支え合う対話こそ、支援を続けていく力の源になるのだと思う。

そのようなSocial Good Circleは、ゆるく開催しております。ご興味がある方はお気軽にご参加くださいませ。

Social Good Circle 開催詳細

Social Good Circleには多くの方が参加しやすいように、オンライン開催としています。仕事から帰ってきてひと段落した時間帯にすることで、ゆったりと語り合えるようにしています。以下、開催詳細をご覧ください。

開催日

- 2025年11月27日(木)20:00〜21:30

参加方法

- オンライン(zoom使用)

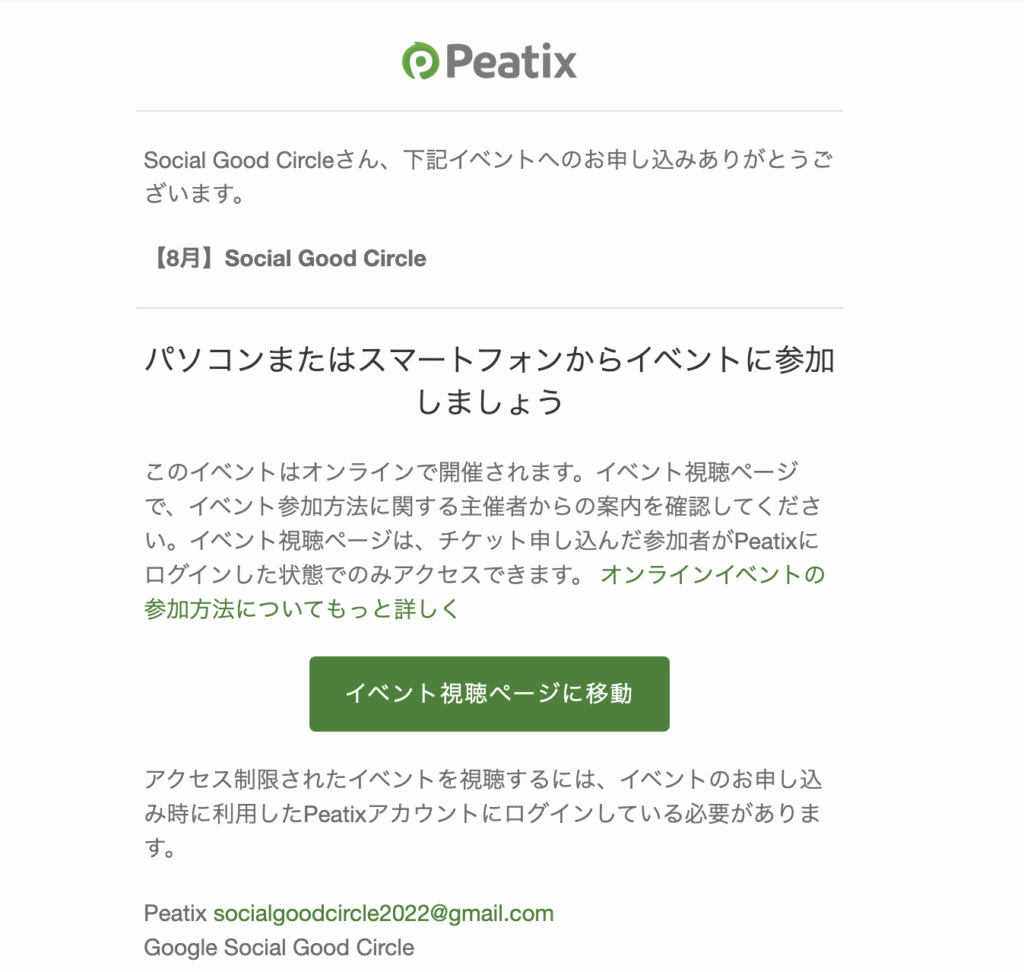

申し込み後にPeatixより、招待メッセージが送られてきます。

参加費

- 無料

申込方法

下記Peatixページから申し込むページへ移動します。

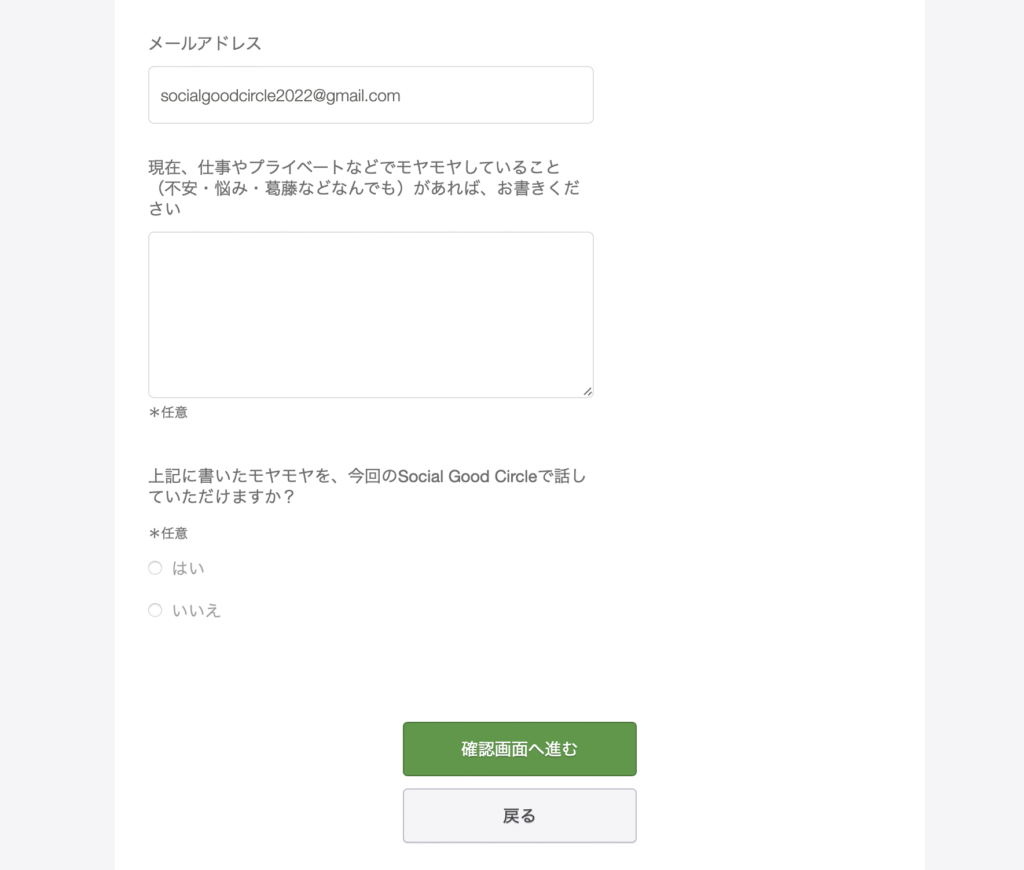

必要項目を入力していただき、送信後、開催に関するメールがPeatixより届きます。

申込手順

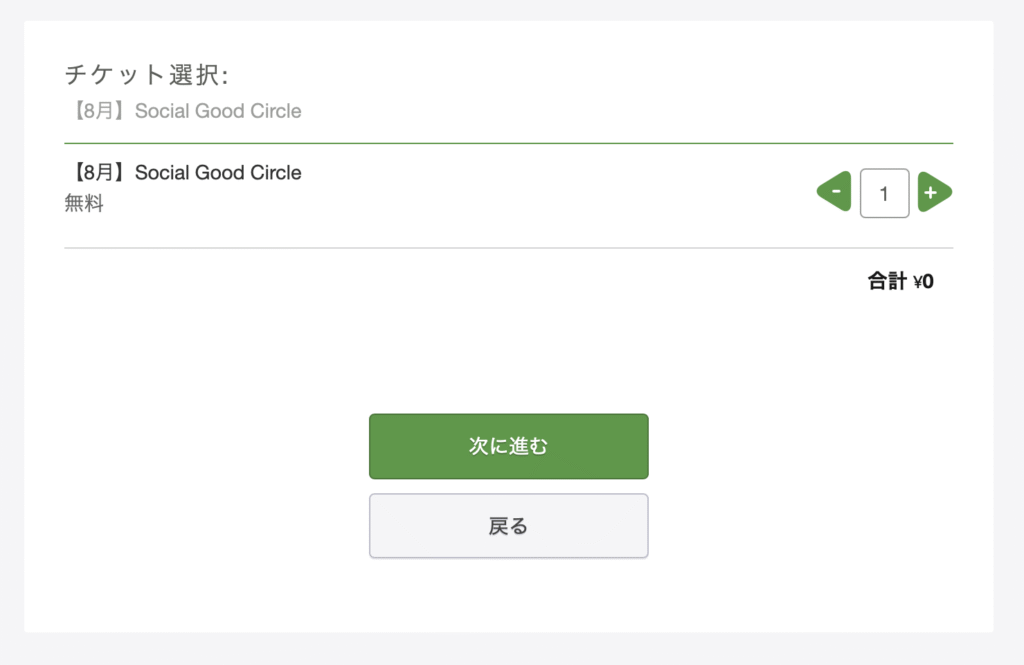

枚数を選択したら「次に進む」をクリック

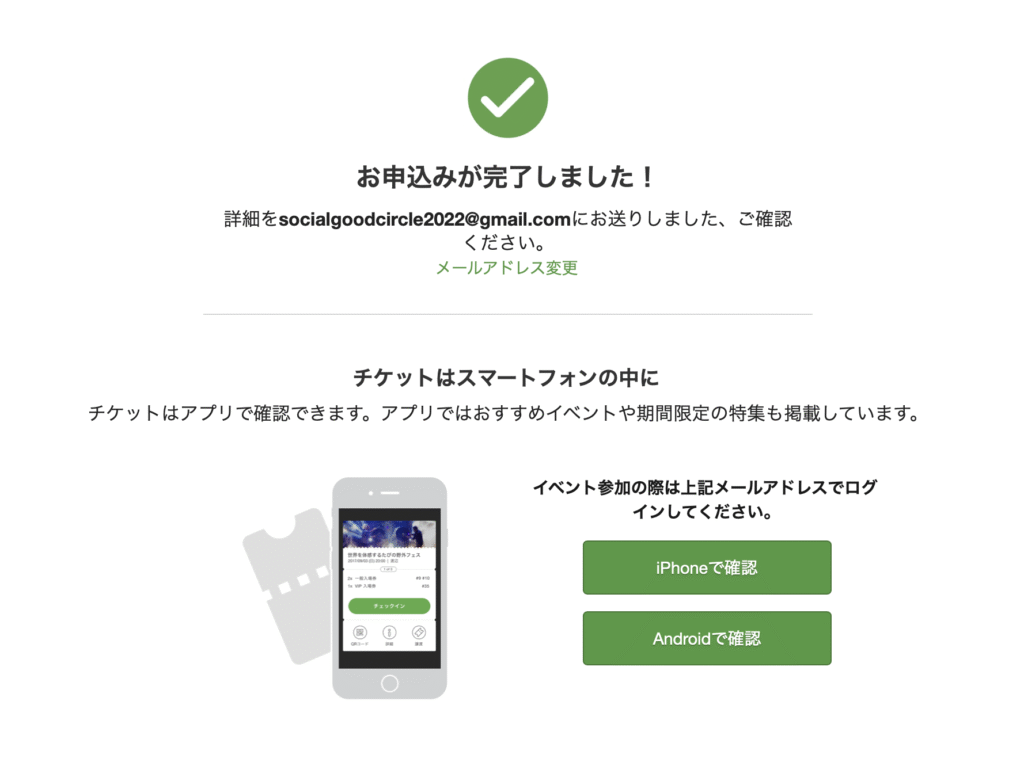

その後、下記の画面が表示されると手続き完了

当日は「イベント視聴ページに移動」からzoomへ入室する

メールが届かない際は、迷惑メールフォルダに送信されている場合があります。それでも届いてない場合は、socialgoodcircle2022@gmail.comへご連絡ください。

今後、Social Good Circleのイベントの告知を受けたい方は、Peatix内のSocial Good Circleページをフォローいただけると、適宜イベント情報を把握することができます。

Social Good Circleとは

Social Good Circleは「支援者のモヤモヤをダイアローグする場」としています。よって、参加者同士の上下関係もなく、全てがフラットです。日々の実践や人間関係など、モヤモヤしていることを語っていただき、聞く側は助言も否定もせず、ただただ訊くことに徹します。

もちろん訊いた後に、自らのモヤモヤを語っていただくことも大歓迎です。「今更こんなことは職場で話せない」や「誰か私のモヤモヤを訊いてほしい」など、Social Good Circleにおいては気楽に語っていただける空間になっています。

参考記事

Social Good Circleが誕生した背景や、Social Good Circleの詳しい説明は下記の記事をご覧ください。

【ご提案】職場でSocial Good Circle開催のお手伝い

Social Good Circleは「否定せず、助言せず、解決もしない」語らいの場として開催しています。このコンセプトは一見すると、対人援助の場面では否定的な意見を浴びるかもしれません。

なぜなら「モヤモヤ=困っていること」と捉えることで、「職員が困っていることを、上司及び同僚同士で解決しなければならない」との思考に対して、真逆の発想でSocial Good Circleを開催しているからです。

僕は決して、「解決しなければならない」とする思考や行動を否定したいわけではありません。必要に応じて解決を優先する場合もあると理解しています。

しかし解決を優先するがあまり、モヤモヤを抱えている職員が本当に困っていることを語れるかは疑問が残るところです。このように考えるには過去の記憶が起因しています。

僕は約6年間、病院のソーシャルワーカーとして働いていました。普段の業務とは別に個々のスキル向上やいわゆる「困難事例」に対する次の一手を模索するため、定期的に事例検討会をソーシャルワーカー同士で開催していました。

いま振り返ると事例検討会は、ギリシャのコロッセオを彷彿とさせる思いで参加していたように思えます。

要するに「戦いに挑む」という表現がわかりやすいでしょうか。雰囲気も戦々恐々としており、ミスを説明しようもんなら鬼の首を取ったような勢いで「なぜそうしたのか?」と問い詰められる。

最初は初任者として「学ばせていただく」という気持ちで挑んでいましたが、やがて心身ともに疲弊していく自分を自覚しました。心の余裕がなくなるので、ちょっとした指摘も癇に障りますし、自らも「指摘返し」のような、一種の報復に似たような振る舞いをしていたときもありました。

このような状態になると事例検討会ではなく、ただの「足の引っ張りあい」です。その場では本音を誰も話さなくなっていました。恐怖と保身でしかないからです。

そんな過去を振り返って思うことがあります。

心理的安全性が担保された空間でなければ、人は自らのモヤモヤを決して語りはしない

自らが悩んでいること、困っていること、こんなことを話して大丈夫?と思っていることも、否定されないとわかっていると人は安全性を感じるとることができ、スーと話し始めます。

「どうしたの?」「それで?」と急く必要はありません。Social Good Circleは「否定せず、助言せず」をモットーに開催しています。最初から参加者へ伝えることで、参加者同士の「ここは安全だ」という雰囲気が醸成されます。

Social Good Circleでは、実に多様性豊かなモヤモヤを訊くことができます。そしてモヤモヤの深堀りは、ソーシャルワーカーのアイデンティティを取り戻すことにもつながります。

事例検討会のように追求型のスーパービジョンは、支援者が育たないどころかパワーレスに陥り、終いには退職することも考えられます。

そうではなく、じっくりとその人のモヤモヤした語りを訊き、参加者同士でフィードバックすることで、モヤモヤを語った人は「私の話を訊いてくれた」「受け入れてくれた」とカタルシスを得ることになります。

普段、支援者として支援対象者の話を聞くことには慣れていますが、自分の話を訊いてもらうことには慣れていない支援者が多いのが現状です。

Social Good Circleはこのような「支援者の語りを訊く」ことを実践することで、先にも述べたとおり、ソーシャルワーカーのアイデンティティを取り戻す(エンパワーメントの促進)へつながります。

とはいえ、Social Good Circleを職場でやろうとすると、導入・進行・まとめといった一連の流れを、誰がどのようにするのか悩むことが考えられます。悩むうちにズルズルと流れていくことはよくある話です。そこでご提案です。

職場でSocial Good Circleが定着するまで、もしくは体験として実施する、お手伝いをさせていただきます

Social Good Circleを実際に運営している者が、ファシリテーターや運営面をサポートすることで、簡単にSocial Good Circleを職場で開催することができます。

もちろん職場の目的や規模等に応じて、運営側が関わる濃淡を調整することも可能です。まずは下記の「お問い合わせフォーム」より、ご相談いただければと思います。

お問い合わせ確認後、運営側よりご連絡させていただきます。

この「Social Good Circle」が支援者のエンパワーメントにつながること、そして多くの支援者が自分語りをすることで、一人で抱え込まなずパワーレスに陥らない環境を構築できることを願っています。

長くなりましたが、ご興味がありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

コメント